■農村に染み付いている「集団責任」の正体──五人組と村の掟

学校側の謝罪会見、高野連の会見など、すべての対応がゴテゴテになり、さらにSNSユーザーの格好のエサになってしまっている。

溜まりに溜まった毒膿を出しきるいい機会になればいいのですが、関係者の姿、発言を見る限り、残念ながら難しそうですね。

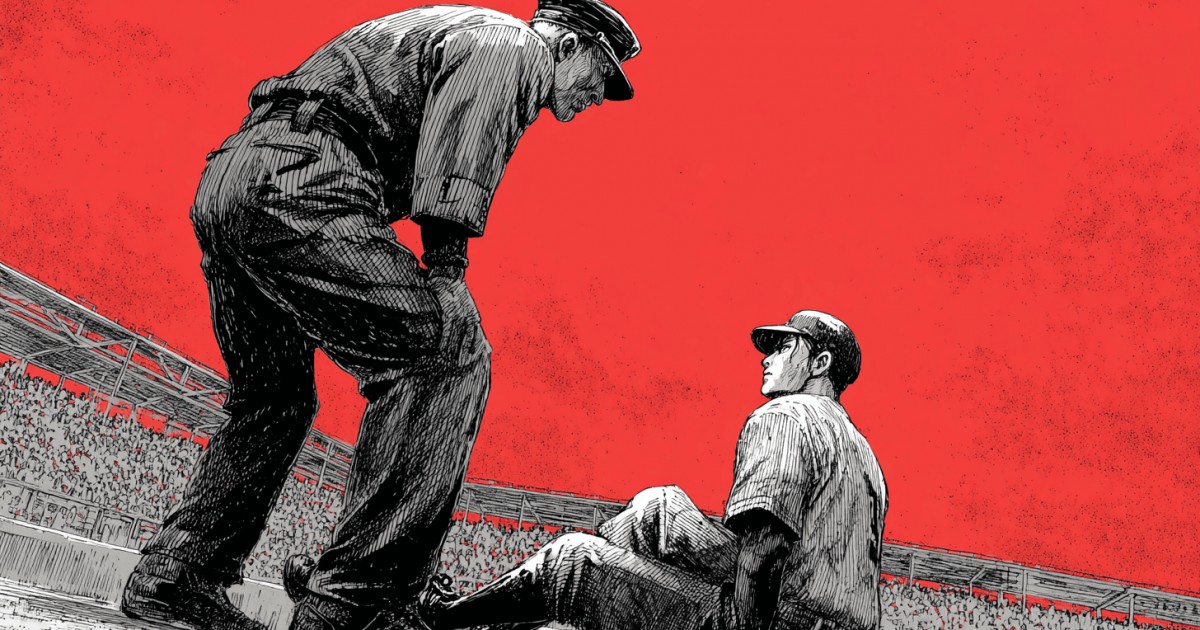

前回、私は高校野球や学校教育に残る集団責任の根っこが農村文化にあると書いた。

今回は、その農村文化の背景にある歴史的制度と、今なお続く村の序列について話したい。

▼五人組──制度化された相互監視

江戸幕府が築いた農村支配の基盤、それが「五人組制度」だ。

五戸前後を一組にまとめ、年貢滞納、犯罪、宗教違反、逃亡農民などが出れば、全員で連帯して責任を負う仕組みである。

一人の過ちが全員の罰になる──まさに集団責任を法制度として固定化した例だ。

表向きは「相互扶助」「秩序維持」だが、実際は農民同士に互いを監視させるための統治手段だった。

この制度は260年以上続き、稲作共同体の現実(水利や労力の共有)と結びつき、「足並みを揃える」ことが生存条件そのものとなった。

▼制度が文化へ、文化が価値観へ

五人組は明治初期に廃止されたが、その精神は戦時中の隣組制度に引き継がれ、戦後も自治会や農協などの形で生き残った。

制度は消えても「互いを縛り合う」文化は残り、農村では今もなお日常生活を縛る掟として機能している。

▼村の掟と序列──本家・分家の壁

農村社会には、もう一つ絶対的な優先順位がある。

それが本家と分家の関係だ。

これは生まれた瞬間に決まり、一生ついて回る。

ボクには忘れられない強烈な思い出がある。

ボクが小中学校を過ごした地域では、夏休みに地域別ソフトボール大会があった。

当時、ボクはチームの監督兼キャプテンをしていたが、ある後輩がポジションと打順を決める時、こう言ってきた。

「僕は分家なんで、ベンチでいいです。本家の○○君を優先してください。」

子ども心に不思議だったこの言葉の意味を、私は大人になってようやく理解した。

農村では家の序列が人間関係や優先権を決定し、それは遊びの場にまで及ぶ。

小中学校の頃から日常生活のあらゆる場面で村の掟に絡め取られるのだ。

▼若者が農村を離れる理由

数十年前から政府やメディアは「農家の後継者不足」と大騒ぎし、日本国民もその言葉を鵜呑みにしてきた。

だが、若者が農村を去る理由は、単に収入や労働条件の問題だけではない。

五人組の伝統を色濃く残す村の掟や、本家分家の序列、四六時中の相互監視──そうした息苦しさへの嫌気も大きい。

この現実に触れずして「後継者不足」を語るのは、問題の半分を見落としている。

▼集団責任のDNAは今も生きている

こうして見ると、高校野球の集団責任は、単なる部活動の慣習ではない。

江戸時代の五人組から続く、農村の統制文化の縮図だ。

全員でやる、抜け駆けは許さない、常に個より集団優先──この思想は時代を越えて形を変え、今も社会の深層で息づいている。

広陵高校の件は、そのDNAが現代社会で顔を出した一例に過ぎない。

すでに登録済みの方は こちら