■終戦記念日に考える広陵高校問題の背景

石破首相の80年談話発言と、広陵高校野球部の不祥事問題がSNSやメディアで炎上中だ。

首相談話の一言が、日本国全体の国益を損なう……。

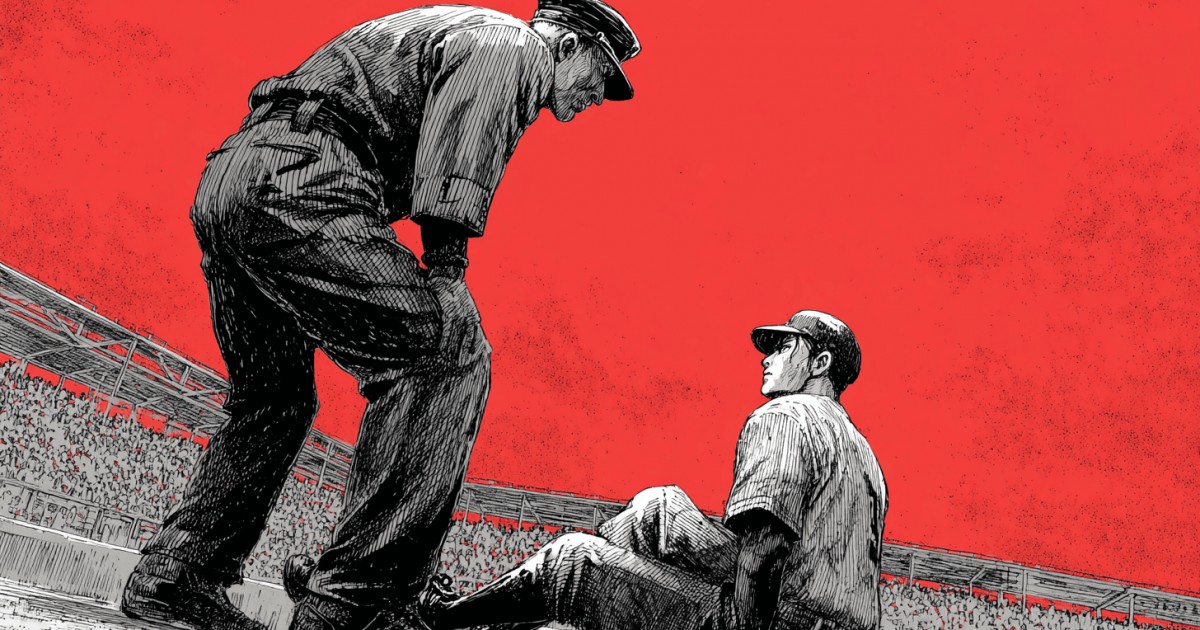

部員一人の過ちで全員が大会出場停止となる……。

この「全員処罰」の構造は、実は日本社会に古くから根付くものであり、その源流をたどると江戸時代の五人組制度に行き着く。

そして五人組の精神は、明治期の軍隊教育を経て、戦時中の「一億玉砕」という狂気のプロパガンダにまで発展した。

個人より集団を優先し、全員で責任を共有するという発想は、形を変えて現代まで生き延びている。

▼五人組の原点

江戸時代、五戸をひと組にまとめ、年貢滞納や犯罪を連帯責任で負わせる制度があった。

一軒の不始末が他の四軒に波及する仕組みで、秩序は維持されたが、個人の自由は制限されていたらしい。

▼農村の五人組事例

▸ 年貢滞納の肩代わり:一軒の不作を他家が補填

▸ 犯罪の通報義務:未通報なら組全員が処罰対象

▸ 移住・婚姻の承認制:外部者流入を制限

▸ 災害時の復旧費用負担:過失なら全員責任

相互扶助と監視を兼ねた制度だったが、監視色が強まると人間関係は息苦しく、掟に耐えられない人間たちは秘密裏に農村を離れた。(農家の離村は禁止説が有力だが別の説もある)

この村の掟は、その後も日本の農村に根強く残り続け、現代の「後継者不足」の要因の一つに繋がっている。

▼軍隊教育と「一億玉砕」

明治期、五人組の連帯責任思想は徴兵制度とともに軍隊へ移植された。

小隊・中隊単位での責任連帯が徹底され、「一人の脱走は部隊全員の処刑」に直結し、多くの悲惨な物語が現代に残っている。

▼太平洋戦争期の五人組事例

▸ インパール作戦(1944年):物資不足下でも撤退せずほぼ全滅

▸ 硫黄島の戦い(1945年):「生還なし」前提の防衛戦を指揮

▸ 沖縄戦の住民玉砕(1945年):住民にも自決を強いる事例が複数

▸ 特攻作戦(1944~45年):特攻死を「国の名誉」として命令

「一億玉砕」という言葉は、こうした極端な集団責任思想を国民全体に広げるためのスローガンであり、受け入れない国民は「非国民」と差別を受けた。

▼戦後も続く「全員で沈む船」

敗戦後もこの精神構造は刷新されず、学校・企業・地域社会に残っている。

学校や会社、地域社会での班活動、係制度、部活動の全員処罰……形式は変われど「お前の失敗は俺の失敗」という論理は今でも生き続けている。

▼高校野球の五人組事例

この夏、広陵高校は部員たちの集団暴力の不祥事で全国大会の最中に出場辞退となった。

甲子園出場校が、大会辞退した事例は多数ある。

▸明徳義塾高校(2005年):部員の暴力と喫煙で出場辞退

▸PL学園高校(2001年):部員の集団暴行で甲子園出場停止

▸敦賀気比高校(2000年):部員の無免許運転で出場辞退

▸駒大苫小牧高校(2006年):部員の飲酒喫煙で大会出場辞退

▸仙台育英高校(2001年):部員の不祥事で活動停止・大会辞退

▸松商学園(2014年):部員の暴力事件で対外試合禁止

いずれも「防止策」より「見せしめ」目的の処分だ。

学校を管轄する文部科学省、高校野球を主催する高野連、朝日新聞の対応は、2025年の現在も「五人組」的制裁を続けている。

▼芸能界の五人組事例

「五人組」制裁の構造は芸能界にも見られる。

ピエール瀧氏(2019年・麻薬取締法違反)の逮捕では、出演作が放送中止・代役再撮影となり、多くの関係者が損害を受けた。

▸ 小出恵介氏(2017年):未成年との不適切関係で配信停止

▸ 高畑裕太氏(2016年):女性への強姦致傷容疑で逮捕され映画撮影中止

▸ 沢尻エリカ氏(2019年):薬物事件で大河ドラマ降板

▸ 田口淳之介氏(2019年):薬物事件で芸能活動全面中止

いずれも、当人の行為が作品や関係者全体に波及している。

逮捕者が出演する作品の公開中止、配信中止、代役による撮り直しが過去作品にまで及ぶ。

▼終戦記念日にこそ断ち切るべき鎖

終戦から80年が経過した。

「一億玉砕」の狂気は過去のはずだが、その精神的な子孫である「五人組」メンタルは、今現在も日本全土で存在し続けている。

戦争の教訓は「無駄な犠牲を繰り返さないこと」。

終戦記念日だからこそ、この連帯責任の存在に気づき、負の連鎖を断ち切る方法と決断について考えてみてはどうだろうか?

すでに登録済みの方は こちら