■平和を叫ぶ者たちが争い続けて80年

メディアでは「平和祈念式典」における代表者のスピーチ、関係者による追悼の風景が感動的なナレーションとともに映し出されている。

ボク自身も修学旅行で原爆ドームを訪れ、その悲惨さに衝撃を受けた。

被爆者を悼む気持ちは、今も変わらず胸に残っている。

被爆者の方々の追悼の儀式や平和を祈る想いを否定するつもりは毛頭ない。

だが、毎年この日が近づくたびに、ある種の違和感がこみ上げてくる。

それは、広島市内で活動する数々の、戦争反対、核兵器反対、平和活動を行う団体同士の争いだ。

その中には、2024年にノーベル平和賞を受賞した日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)も含まれている。

悲しいかな──彼ら団体の間では、今なお対立や不信感が根強く続いているのが現実だ。

不謹慎かもしれないけれど、これら団体同士の争いが続く状況のままでは、8月6日を迎える度に追悼の儀式を100回、200回と繰り返しても、本当の平和など訪れないのではないかという疑念が消えない。

▼団体同士の戦争

広島には、被爆者関連の団体が複数存在している。

本来であれば、「核なき世界」「戦争の再発防止」といった共通の理念に向かって一致団結するはずだと思ってしまう。

しかし、残念ながら現実的にはそうではない。

▸ 穏健派は「政府との協調」や「語り部活動」を重視

▸ 急進派は「国家責任の追及」や「政治的告発」を前面に出す

同じ被爆体験を共有しているにもかかわらず、スタンスの違いから水面下では冷戦のような緊張関係が続いている。

▼ノーベル平和賞をとっても平和は訪れない

2024年、日本被団協はノーベル平和賞を受賞した。長年にわたり核廃絶と被爆者支援を続けてきた運動が、ようやく世界から評価された形だ。

だが、国内ではその偉業が運動内部の結束にはつながっていない。

被団協内には複数の派閥があり、特に広島・長崎間や、政治スタンスの違いによって、「どこが本当の代表か」をめぐる軋轢が続いている。

皮肉なことに、ノーベル平和賞という「栄誉」が、静かな権力闘争を可視化してしまった印象すらある。

▼正義の衝突

正義同士の衝突について、戦前に記された例の『日月神示』にはこう警告する記述がある。

「正しきが二つに分かれて争うときが一番恐ろしいぞ」(地つ巻 第16帖)

これは、善と悪の対立ではない。

正義と正義が衝突したときこそ、最も破壊的な分裂が生まれるという霊的警告だ。

まさに今、平和を掲げる者たちの中で、それが起きている。

▼平和を唱えて争う矛盾

「口で平和と唱えても、腹で争い望んでおる者多いぞ」(富士の巻 第3帖)

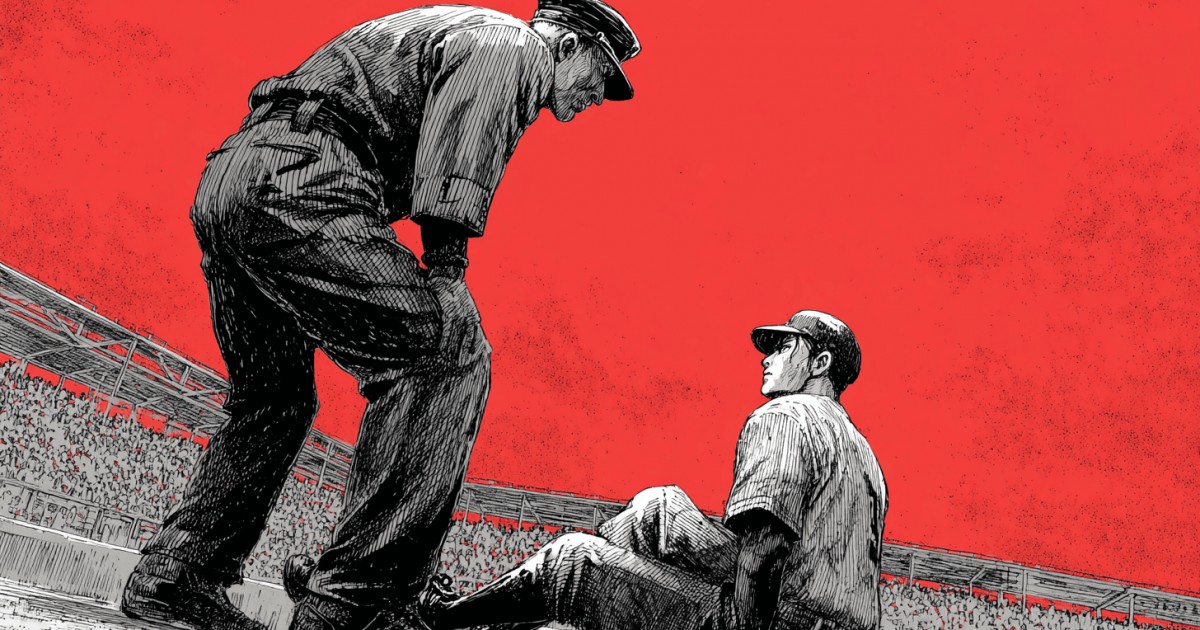

壇上では「平和を守れ」と叫びながら、その裏では「誰が主導権を握るのか」で駆け引きが繰り返される。

平和を語る者が、争いを生んでいる。

これこそ、人間社会に深く根ざした偽善の構造に他ならない。

▼真の平和とは!?

日月神示には、こんな記述もある。

「平和の道は、人の心の底にあるぞ。外から叫んでも叶わぬぞ」(日の巻 第4帖)

いくら大きな式典を開き、感動的なスピーチを繰り返しても、その根底に争いの実態があるのであれば、それは真の平和ではないのではないか!?

▼正義が平和を破壊する

人は「平和」の名のもとに争いを生み出す。

それが「正義」という名の武器に変わる。

「その争いが終わらぬ限り、神の世は来ぬぞ」

『日月神示』の一節が、今日は特に心に刺さる。

すでに登録済みの方は こちら